保育や学級のなかで、子ども達には得意な場面でリーダーシップを発揮してほしいですよね。しかし、中には恥ずかしがり屋さんだったり、落ち着きがなかったりと「リーダー的なポジションになかなかなれない子」もいるかと思います。

でも実は、リーダーの素質がないなと思われがちな子でもリーダーとして活躍できる場面がある場合が殆どです。

特に学童期以降は先生が、積極的に子どもがリーダーシップを発揮できる場面を上手につくってあげる事で子どもの自己肯定感や自信を育む事が出来ると思います。

今回は、そんな場面で先生に役立ててほしいリーダーシップの考え方をお伝えしたいと思います。はじめに少し前提の話をしていきます。できれば読んで頂きたいのですが、時間のない方は目次から、『リーダーシップ理論』の章まで飛んでください。

集団を意識した学級・クラス

保育や教育の中でよく言われるのが、「ひとりひとりを大切にする事」です。いわゆる個の尊重といわれるものですが、これは、集団を形成するうえで欠かせない基礎となります。

当然ですが、集団とは個の集まりです。個がしっかりと尊重され自立していると、集団としてのまとまりも生まれてきます。個と集団、一見反対のようですがそれは一体となっている事をまずは認識しましょう。

そのうえで、保育士や教師はクラス・学級全体の状況を捉えて子どもの立場や役割を調整する事もあります。また、固定化されたイメージや偏見、無意識のうちに根強いた空気などを軽減する等して集団をより動的なものにしていく援助を無意識のうちに行っている場合も少なくありませんよね。

個を大切にする事は前提ですが、クラスや学級は集団です。個を尊重した先には集団があるという事を認識して、集団をどのように調整していくのかを考える事も、保育士や教師の大切な役割であるといえます。

保育士や教師はリーダー

集団を意識してその場を運営していこうとするとき、リーダーシップの考え方を理解しておくと、その環境を整える際のヒントとなります。

また、特に保育や低学年の担任である場合は子ども達とは個別で関わる事が基本となります。しかし、

保育士や教師は子ども達の集団を運営するリーダーとしての役割を担う場面もあります。そこでまずは保育士や教師自身がリーダーシップの考え方を知り、実践していく事をファーストステップにしましょう。

リーダーとはなにか

絶対的なトップをリーダーとは呼びません。

まれに、そのクラスのルールや法律は先生だという雰囲気のクラスがありますがその先生が発揮しているのはリーダーシップではありせん。また、完全な独裁者のいるクラスの中から新しいリーダーも生まれません。

本記事ではリーダーを、集団の先頭にたって全体をしっかりと導いていける人物であると定義します。

また、リーダーが必要となる場面には目標がある場合が多いです。異なる目標であれば異なるリーダーが立つ事は多いにあります。いわゆるずっとリーダーであり続けようとする子はリーダーシップを発揮しているというよりは、リーダーを演じているだけの場合も多くあります。

リーダーシップ理論とは

望ましいリーダーとはどのような人物なのでしょうか。

今回はPM理論を使って考えていこうと 思います。

PM理論とはリーダーシップ理論の中の1つです。いわゆる行動理論と呼ばれる理論の部類です。これは、集団の持つ機能に基づいて、リーダーシップについて説明したものとなります。

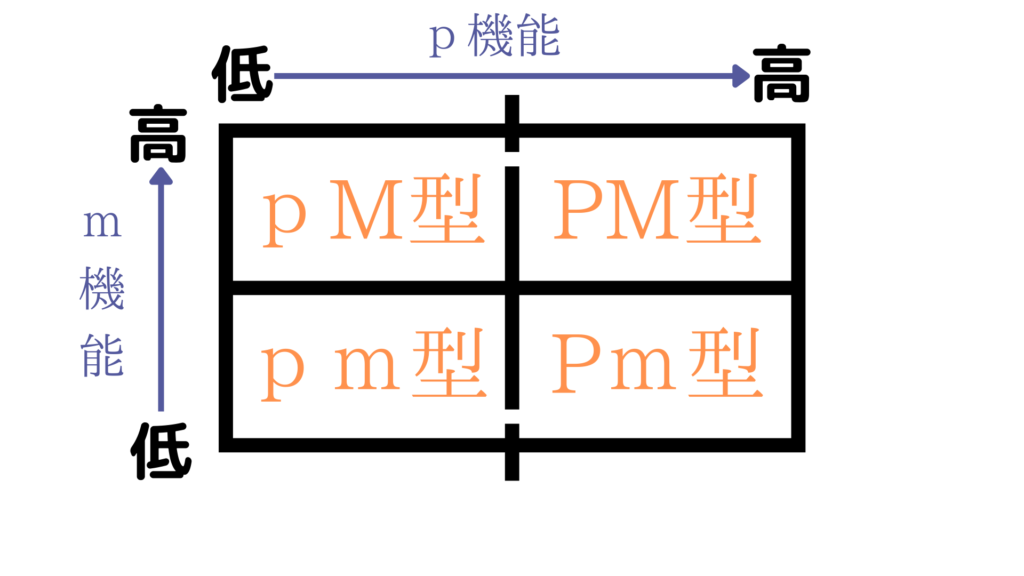

ここでいう集団の持つ機能とは、目標達成機能と集団維持機能です。

- 目標達成機能はperformanceの頭文字からP機能と呼びます。

- 集団維持機能はmaintenanceの頭文字からM機能とよびます

これらを総合的に考えた理論である為、PM理論という訳です。

リーダーシップの4タイプ

ここからはリーダーシップの4タイプについて詳しく見ていこうとおもいます。

繰り返しになりますが、PM理論ではP機能とM機能のそれぞれの発揮のされかたによってリーダーシップのタイプと説明しています。図解すると以下のようになります。

どのタイプが優れている?

どちらの機能も高いPM型の人物は、あらゆる集団に対応しまとめていく事ができるでしょう。しかし、PM型が必ずしも全ての場面で優れていて、他のタイプが劣っている訳ではありません。

その集団の特性や状態によっては、どちらかの機能を意図的に低くした方が良い場面もあります。良いリーダーとは、集団の状態に応じてリーダーとして自分のポジションをうまく使い分ける事が出来る人なのです。

保育士や教師は是非、リーダータイプを知った上で使いこなせるようにしていきたいですね。

また、子どもにリーダー的役割を割り振る時も集団を維持させる事が得意な子に任せた方が良い場面と、目標の達成を積極的に目指す子に任せた方が良い場面があると思います。

たとえば、私もよく子どもを頼る事がありますが何かを決めたり、子ども同士を取り持つ事が多くなることや、話し合いの場面等ではpM型の子どもをリーダー的なポジションに導きます。

逆に、何かを作り上げるなど明確な目的がある場合はPm型の子どもをリーダーとして導く事が多いです。

まとめ

・保育士や教師がリーダーシップ理論を知っておく事で、自分がリーダーとなる時や誰かをリーダー的なポジションに導きたいときにも客観的な判断をする事が出来ます。

・また、今回紹介したPM理論は学童期以降であればリーダーシップの在り方に対する指導に役立てる事が出来ます。是非1つの視点として取り入れてみてください。

・PM理論は、社会心理学者の三隅二不二が提唱したリーダーシップ行動論の1つです。興味がある方はより詳しく調べてみてください。

コメント