障がいを持つ子どもを支援する時、同時にその保護者への配慮や支援も必要不可欠となりますよね。その為子どもを支援する際には、障がいを持つ子どもの保護者を理解しようとする姿勢も必須です。

しかし当たり前ですが、その心境などは簡単に理解したり共感したり出来るものではありません。

そこで今回は心理学と統計学の視点から、障がいを持つ子どもの保護者を少しでも理解する為の知見を紹介していこうと思います。

障害受容のプロセス

知っておきたい事、その1つめは『障害受容のプロセス』についてです。

我が子に障害があると分かってすぐにある程度、障がいを受け入れる保護者もいれば受け入れるのに長い時間を要する保護者もいます。

障がいを受け入れる為には『ショック・否認・哀しみと怒り・適応・再起』の5つの感情が重なり合いながら変化していくと言われています。

また、これらの感情は必ずしも一方的に進むのではなく「悩み~受け入れ」を繰り返し、ポジティブな感情とネガティブな感情を合わせ持ちながら受け入れていきます。

家族が障がいをどのように受け止めるかは、その後の子ども自身の自己形成において重要となるのでこのプロセスを知っておく事は大切なのです。

では早速、5つの感情について詳しく見ていきましょう。

1、ショック

よく泣いたり、どうしようもない気持ちになったり、逃げだしたい衝動に駆られる

2,否認

自分の子どもに障がいがあると認める事を避けようとする

3、悲しみと痛み

とてもつらく、何をしても泣けてくる。

子どもは親としての義務感だけで育てる

4、適応

情緒的な混乱が収まるにつれて、親は自分たちの置かれている状況に慣れてくる。

子どもの世話をする能力に自信を持つようになる。

5、再起

子どもに問題が起こったのは自分のせいではないという捉え方が出来るようになる。

以上5つが日本でよく取り入れられている障害受容のプロセスです。

保護者がおおよそこの段階を踏むという事を予め知っておく事で、支援の見通しが持ちやすくなりますので是非覚えておきましょう。

障がいのある子どもの保護者が受けるストレス

知っておきたい事、その2つ目は保護者が受けるストレスについてです。

保護者がどういう場面をストレスに感じるのかをおおよそ把握しておきましょう。

1、社会的圧迫感

社会から感じる偏見・引け目・肩身の狭い想い

2、養育負担感

子どもに手がかかり、日常生活が思い通りにいかない。

教育・養育に対する戸惑い。自身の無さ。療育の探求

3、不安感

子どもの将来、自分たちの生活全般に関わる不安や焦り

4、発達期待感

子どもの可能性への執着。発達への期待と不安

この様にストレス要因は、社会の援助体制の不十分さも大きく関わっている。つまり、家族を支える環境を整える事はストレス軽減へ、大きな効果が期待できる。また、家族の絆がより深まる等のポジティブな側面もある事から、保育所や幼稚園が担う役割も大きいのではないだろうか。

障がい児の保護者が抱えやすい問題

知っておきたい事、3つ目は保護者が抱えやすい問題についてです。

障がい児の保護者がどんなストレスを受けやすいのかが理解できたら、実際に抱えやすい問題も把握しておきましょう。今回は特に問題を抱えやすい場面を5つピックアップした。

祖父母・親戚・友人

・障がいの事を話せない。

・疎遠になる。

・祖父母の理解が得られず、肩身の狭い想いをする。

近所・・町で会う人

・障がいの事を話せない。

・偏見を持たれる

・気の毒そうに見られる

・奇声等への苦情

施設等の利用

・施設や店を利用しにくい(レストラン・公園など)

・子どもを上手に扱う医者が少ない

・余暇を楽しめる場所が限られている

・成人になっても外出に付き添わなければならない時もある

支援機関

・利用できる専門機関が少ない

・頻繁に見てもらえない

・適切な支援が受けられない(発達に合わない)

・親同士の考えが合わない

・保育者と考えが合わない

家族

・子どもについての悩み

・親自身の悩み(自身の無さ、受容の問題、仕事や余暇の時間が持てない)

・夫婦関係の問題(方針ややり方が合わない)

・きょうだいの問題(きょうだい同士のこじれ、親との関わり不足)

以上が障がい児の保護者が抱えやすい問題です。

まとめ

障がい児の保護者を理解する為に知っておきたい事3選をご紹介しました。もちろん保護者によってその想いやニーズといったケースは様々である事は大前提として支援を進めていく事が大切となります。

この事を踏まてにはなりますが、

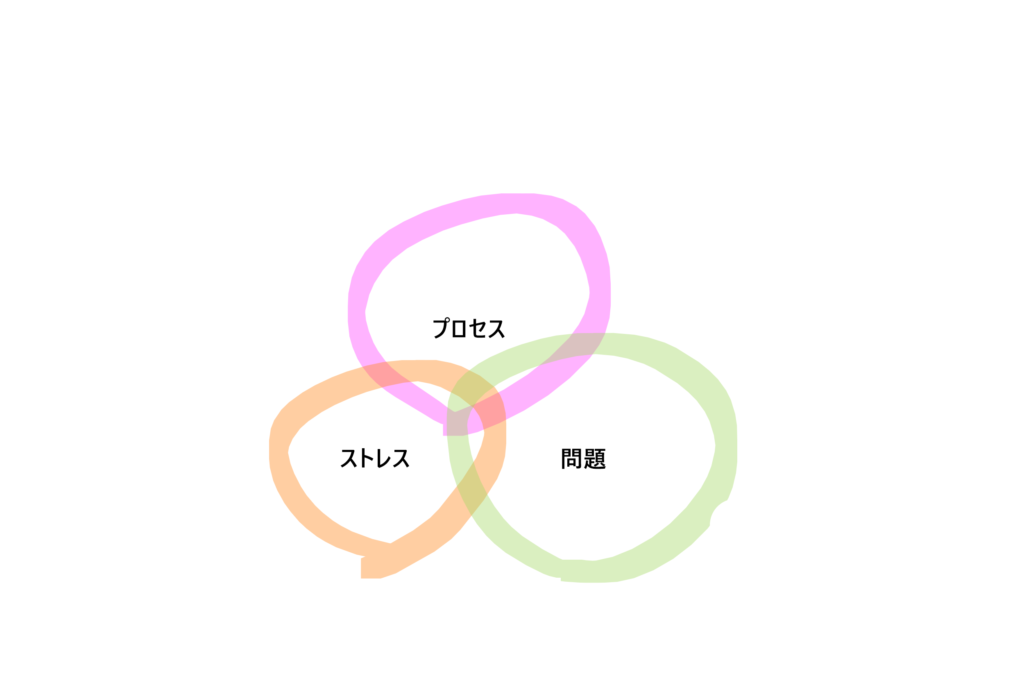

- 障がい受容のプロセス

- 保護者が受けるストレス

- 保護者が抱えやすい問題

の3つの視点を知っておく事で支援の方向性が見えやすくなるのではないでしょうか。

コメント