全然食べてくれない!

「せっかく工夫して作ったのに全然食べてくれない!」こういった経験はどなたにもあるかもしれません。

一方で乳幼児期に好き嫌いがでるのは自然なことで、あまり無理強いすると本当に食が苦痛になってしまうことがあります。

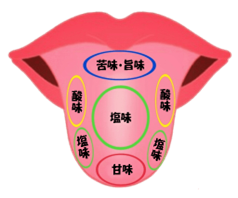

人間の五感の中で成長するに従って著しく衰える(鈍くなる)のが、嗅覚と味覚です。

赤ちゃんは大人の嗅覚の50~60倍の感覚がありますが段々と鈍くなり、同じ様に舌で様々な味や違いを感じる「味蕾(みらい)」という細胞も大人になるにつれて減っていきます(感じにくくなる)。

大人になってからピーマンを食べられるのは、ピーマンの苦みを感じる味蕾がなくなっているからです。そのため子どもは味や匂いの感じ方が鋭く、私たち大人とは違うんだということを理解してあげてください。

いろいろなものをバランスよく食べてほしいという気持ちから、少しずつ食べられるものが増えてきたらよいという気持ちの持ち方にかえていかれるとよいと思います。

気をつけたいダブルバインド

「食べなくてもいいわよ」と口で言っても、本心は「せっかく頑張って作ったのになんで食べてくれないのよ!」という思いから顔(目)が笑っていない、という状況が毎日続くと実は子どもの発達によくない影響がでてきます。

これは、矛盾するメッセージを同時に送られると子どもはどっちをとっていいかわからないストレスをうけた心理状態になり、心理学ではこの状態を「ダブルバインド」と呼んでいます。

ダブルバインドが長期間続くと、分裂症の発生要因の後天的要素になるといわれており、子どもに深刻な影響を与える可能性が高いことがわかっています。

なぜ大人の表情が大切なのか。

子どもは自分がやることがいいことなのか、悪い事なのか必ずしもわかっているわけではなく、親の表情や言葉から判断の基準をつくっていきます。

特に乳児期は「社会的参照」といって親の表情から色々な情報をよみとりながら学び、判断のモノサシをつくっていきます。

このことからも子どもは私たち大人より表情からの情報が重要な意味をもっているので、ダブルバインドが長く続かないように気をつける必要があります。

食べてくれない時はどう対応する!?

あまりいいお父さん・お母さんになろうとしすぎないで、お父さん・お母さんのありのままの気持ちも大事にして、せっかく頑張ってつくって食べてもらえずがっかりしたときは、「も~、がんばってつくったのに!」と気持ちを正直に伝えてよいと思います。

そして、気になるようなら通っている園の担任の先生に気軽に相談してみるのが良いかと思います♪いい先生ならきっと寄り添って、専門的な知見も踏まえて、その子に合ったアドバイスをくれると思います。

次の記事はコチラ

さて、次回は子どもの幸福度ランキングで上位を取り続ける国の保育を参考に、子育ての秘訣を考えていきます!!

現在執筆中~

コメント